I social, la felicità e Schopenhauer

Tutti o quasi scrolliamo ogni giorno i feed, anche per ore. Ma siccome ognuno posta di preferenza i suoi lati e momenti migliori, più gioiosi e avventurosi, più scrolliamo più ci sentiamo peggiori, tristi e meno avventurosi della massa indistinta degli “altri”. Ci viene da pensare: “Loro sono felici, io no”.

Ma questo giudizio è errato, non solo perché non ha senso paragonarsi a un blocco di persone - e tanto meno a tutte le persone - ma anche perché il paragone andrebbe fatto sulla generalità dei reali vissuti interiori, non sui ritratti ritoccati di brevi istanti di felicità, reale oppure recitata appositamente per comparire su un social in mezzo ad altri simulatori.

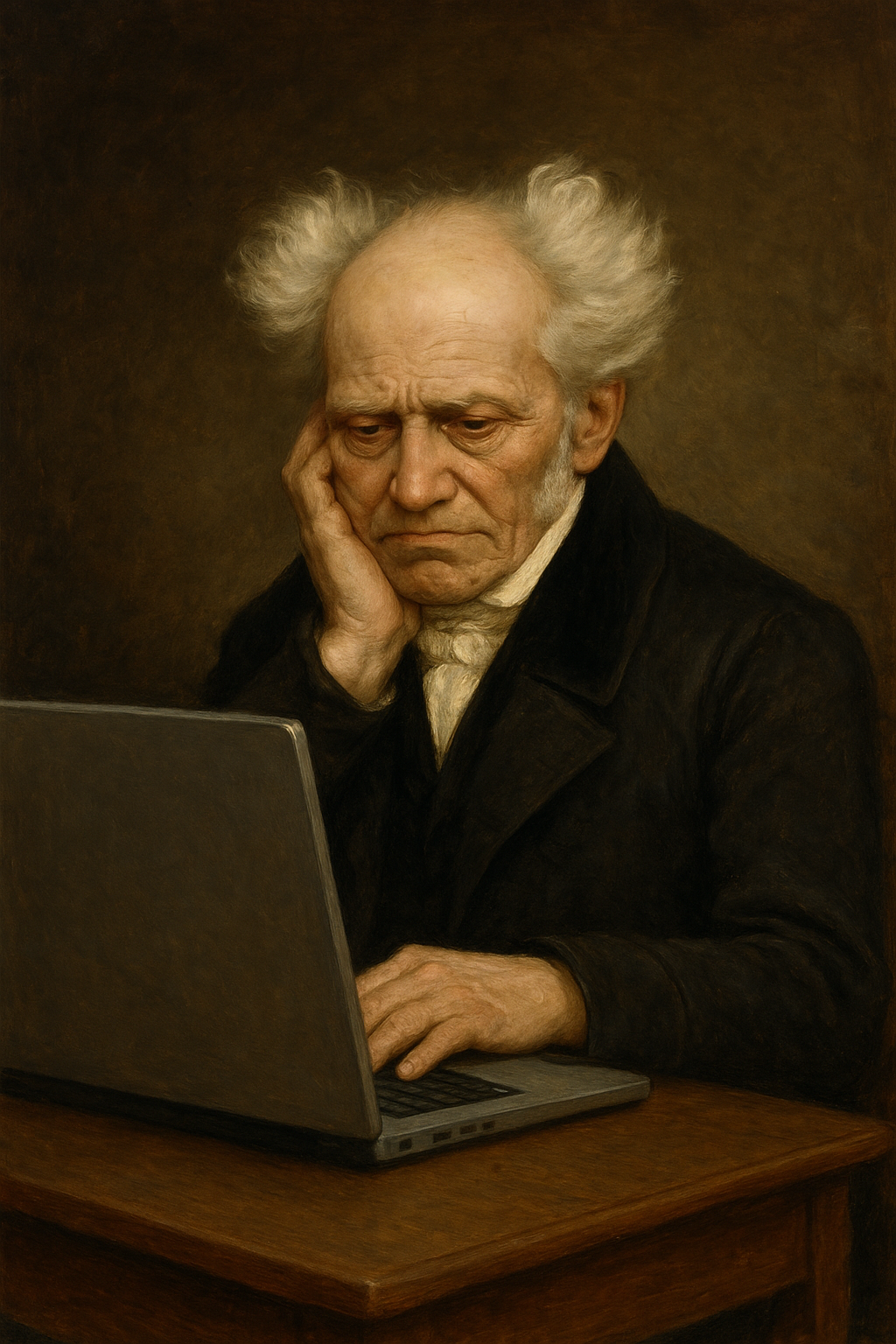

Come funzionano veramente le esperienze di felicità, gioia, soddisfazione, da una parte, e quelle opposte di sofferenza, dolore, infelicità? Arthur Schopenhauer ha condotto una riflessione sulle dinamiche del piacere, della noia e della sofferenza a mio avviso impareggiabile per onestà, acume e completezza. Ciò che ha scritto in proposito nella sua opera principale, Il mondo come volontà e rappresentazione (Einaudi, Torino 2013), è nella sostanza confermato dalla ricerca psicologica (vedi per es. P. Legrenzi, La felicità, Il Mulino, Bologna 2005). Ecco alcuni principi.

-

Si vive perlopiù tra il bisogno e la noia. “Ogni vita umana, quindi, scorre via tra il volere e il conseguire. Il desiderio è, per sua natura, dolore; l’appagamento si traduce rapidamente in sazietà … il possesso cancella il fascino: il desiderio si presenta sotto una nuova forma, il bisogno si fa nuovamente sentire; o, se non lo fa, ecco subentrare la monotonia, il vuoto, la noia, contro i quali la lotta è altrettanto penosa quanto quella contro l’indigenza” (ivi, p. 403). Quindi, a giudizio di Schopenhauer, non esistono piaceri positivi, se non quelli di natura contemplativa legati al piacere della conoscenza e al godimento dell’arte. A cui ne aggiungerei altri, come la creazione artistica, lo sport, il dono. La gioia, la soddisfazione, la felicità sono transitorie, passeggere; poco dopo si torna al proprio livello normale di sofferenza/benessere, in un eterno ciclo.

-

Accettare la sofferenza. “Gli sforzi incessanti per mettere al bando la sofferenza non servono ad altro che a mutarne la forma” (ivi, p. 404). Occorre passare dall’idea di esser causa della propria sofferenza all’idea che essa sia parte inevitabile della vita: “una riflessione di questo genere, se diventa una persuasione vivente, potrebbe portare con sé un considerevole grado di imperturbabilità stoica e attenuare non poco l’inquietudine ansiosa che abbiamo per il nostro bene” (ivi, p. 405).

-

Limitare i desideri. “Quando il desiderio e l’appagamento si susseguono a intervalli né troppo brevi né troppo lunghi, la sofferenza che l’uno e l’altro producono si riduce al minimo, con il che si produce la vita più felice che sia possibile” (ivi, p. 403). Una via per la riduzione dell’infelicità è “l’annullamento della volontà”, possibile solo per brevi momenti. Dopo una grande gioia si precipita in uno stato di infelicità; è come se non si potesse scendere dalla vetta se non precipitando.

-

Sofferenza e benessere non dipendono tanto da eventi esterni. Quando “si produce un effettivo, anche se solo temporaneo, aumento della nostra serenità, che va magari fino alla gioia, esso si presenta di solito senza alcuna occasione esteriore. È vero che noi vediamo spesso che il nostro dolore proviene solo da una determinata circostanza esterna, e siamo evidentemente oppressi e turbati solo da essa: allora crediamo che, ove questa venisse meno, ad essa dovrebbe seguire la più grande contentezza. Ma è solo un’illusione” (ivi, p. 407).

-

Peso del temperamento personale. Il livello di sofferenza/benessere possibile per ognuno potrebbe essere legato al temperamento personale e le persone che soffrono di più sono anche quelle che gioiscono di più.

-

Capienza per il dolore. Inoltre i dolori non si sommano, ma c’è una sorta di capienza massima personale superata la quale non si soffre di più.

I social sfruttano la nostra sete di gratificazioni. Online cerchiamo tante piccole dosi di eccitazione e la conferma di piacere agli altri. Se li usiamo troppo, finiamo per sentirci male: nella vita la gratificazione richiede desiderio, impegno, attesa, ed è comunque incerta e transitoria, frammista a dolore. Nel mondo reale ci sentiamo soli, diversi nella nostra unicità, carenti, tristi. Ed è ciò che, in effetti, tutti, a un certo livello, siamo. La felicità e la realizzazione, date una volta per tutte, così come le rappresentiamo nei social, sono solo finzione. La ricerca della propria felicità è impresa serissima, impegnativa e incerta, e i social, mancando senso critico e disciplina, la ostacolano.